家電製品の解体やDIY作業後に出てくる銅線。見た目はただの電線ですが、実はリサイクル価値が非常に高く、適切に処分すればお金になることもあります。

この記事では、銅線の基本的な情報から、家庭でできる処分方法、そして業者に依頼する際のポイントまで詳しく解説します。

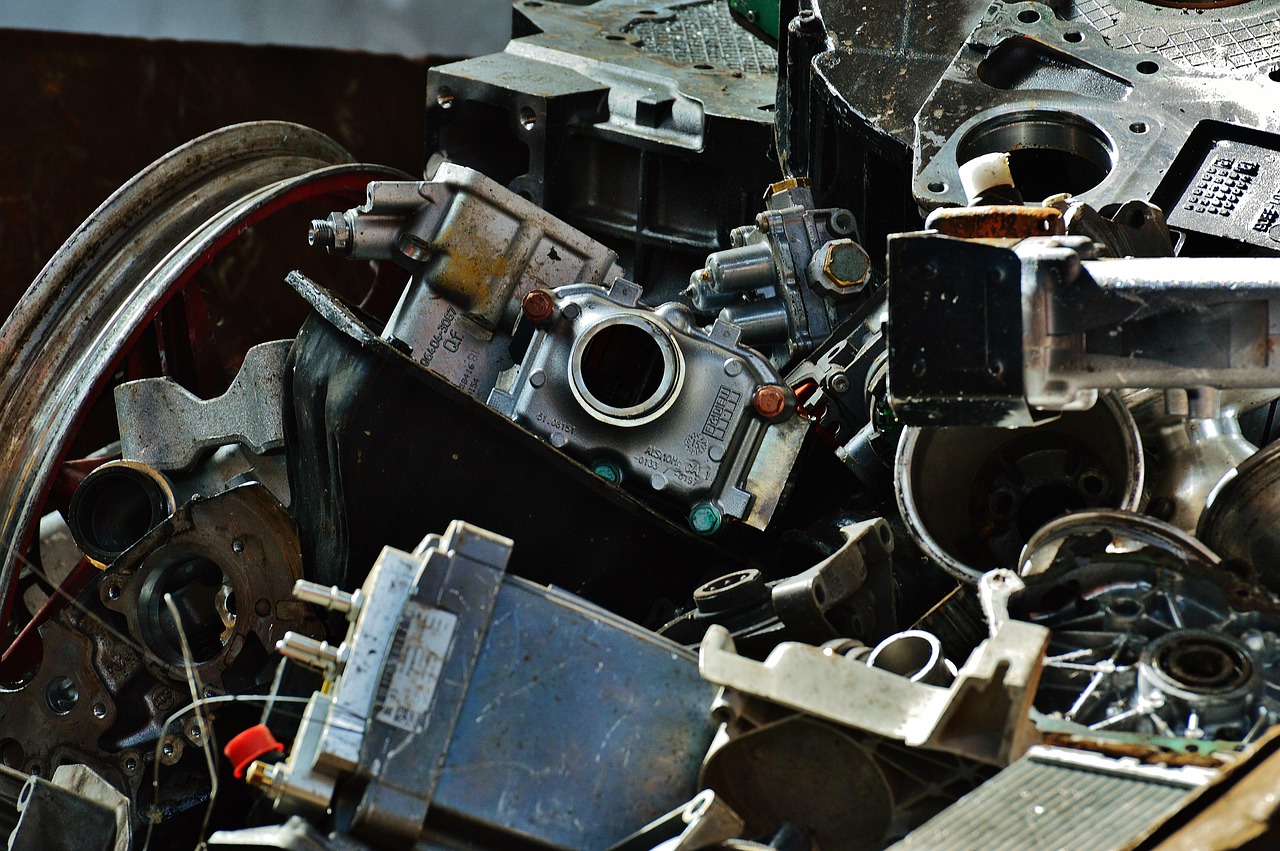

銅線とはどんなもの?

銅線は、電気を通すために使われる電線のことで、内部には銅が使われています。

家庭内では家電製品や延長コード、古いLANケーブル、配線材などに多く含まれており、日常的に目にする機会も多い資材です。

銅は金属の中でも非常に価値が高く、再利用も容易です。そのため、スクラップとして高く買い取られることもあり、処分方法によっては現金化もできます。

銅線の処分方法一覧

銅線の処分方法は主に以下の4つがあります。それぞれの方法にメリット・デメリットがあるため、自分の状況に応じて選ぶことが大切です。

1. 金属回収業者・スクラップ業者に売却する

銅線を最も効率的に処分できる方法は、金属回収業者やスクラップ業者に売却することです。

銅は金属の中でも価値が高いため、相場によっては1kgあたり数百円〜1,000円前後で売却できることもあります。

業者によっては、被覆がない状態の銅線、いわゆるピカ銅(裸銅線)であればさらに高値がつくケースもあります。被覆を手作業で剥がすのが面倒な場合は、剥線機を使うのもおすすめです。

買取には身分証明書が必要な場合があるため、初めて利用する方は事前に確認しておくとスムーズに買取をしてもらえます。

2. 不用品回収業者に依頼する

銅線が少量だったり、他の不要品とまとめて処分したい場合は、不用品回収業者に依頼するのも一つの手です。

回収費用はかかりますが、自宅まで取りに来てもらえるため、手間はかかりません。

ただし、銅線の価値が買取金額に反映されることはほとんどなく、リサイクルとしてのメリットは業者側にあるため、現金化は難しいと考えておきましょう。

複数の業者で見積もりを取ると、相場より高額な請求を避けることができます。

3. 自治体のごみ回収で処分する

最も簡単な方法は、自治体の回収ルールに従って銅線を処分することです。多くの自治体では、銅線は「不燃ごみ」「資源ごみ」「金属ごみ」などとして処分できますが、自治体ごとにルールが異なります。

長さ制限がある自治体もあり、30cm以上の銅線はそのままでは回収してもらえないこともあります。その場合は、あらかじめハサミやニッパーなどで短く切ってから出しましょう。

この方法では収益化はできませんが、少量を手軽に処分するには便利です。

4. リサイクルショップや買取店での対応

一部のリサイクルショップや中古工具店では、銅線や電線を買い取ってくれる場合があります。

ただし、一般的なリサイクルショップでは対応していないことが多いため、事前に問い合わせることが重要です。

銅線そのものではなく、銅線を含む機械(例:モーター入りの工具など)の形であれば、買い取ってもらいやすくなります。

処分時の注意点

銅線を処分する際には、いくつかの注意点があります。以下のポイントを押さえて、安全かつスムーズに処分しましょう。

- 銅線を燃えるゴミとして出すことは禁止されている自治体が多い

- 被覆が破れて中の銅線が露出している場合は、ケガや感電に注意する

- 大量処分する際は、業者によっては事前予約が必要な場合もある

- 持ち込みで売却する場合は、事前に営業日や持ち込み方法を確認する

銅の価格は日々変動しているため、できれば複数の業者に見積もりを出してもらうと良いでしょう。

銅線のリサイクルがもたらすメリット

銅線をリサイクルすることで、環境負荷の軽減や資源の有効活用につながります。

銅は鉱石から取り出すよりも、リサイクルによる再利用の方がはるかにエネルギー効率が高く、環境に優しい資源循環型社会を実現するための重要な金属です。

また、個人にとっても、ただ捨てるだけではなく収益化できるという点で大きなメリットがあります。

まとめ|銅線は価値ある資源、賢く処分しよう

銅線は、家庭や工事現場などから比較的簡単に出てくる廃材ですが、実は価値のある資源です。

処分方法を誤ると環境への負荷がかかるだけでなく、本来得られるはずだったリサイクル価値を失ってしまうことになります。

最もおすすめの処分方法は、スクラップ業者への持ち込みによる売却です。

量が少ない場合や持ち込むのが難しい場合は、不用品回収業者や自治体のごみ回収を活用しましょう。

手間を惜しまず適切な処分を行うことで、環境への配慮だけでなく、お財布にも優しい選択ができます。銅線の処分に迷っている方は、まずは地元のスクラップ業者や自治体のルールを確認してみると良いでしょう。